Uno (mi comentario)

A mediados de los años 90 yo tenía veinte años y, como diría Babasónicos mucho después, soñaba con ser crítico –o periodista- de rock. O algo más que crítico o periodista de rock: alguien que pudiera linkear (bueno, esa palabra aún no existía) el rock con todo lo que el mar de la cultura muestra y lo que esconde bajo su superficie, bajar diez metros sin tanque de oxígeno. Quería ver qué tenía que decir la música que yo escuchaba de la sociedad en la que yo vivía. Y de la sociedad en la que había nacido.

Así fue como llegué al curso que el periodista Fernando García dictaba en el Rojas –aún bastante al margen del mainstream en la escena de los 90- junto a Marcelo Panozzo, quien también trabajaba como “periodista de rock”. Yo los leía con fruición a ambos. El curso se llamaba –no me olvido- “lo que va y lo que no va en el rock de los 90”. Venían músicos a hablar, nos daban material para leer, casetes grabados por ellos para escuchar. Panozzo era el profesor hippie, García el profesor punk. Punk entendido como lo entendió Greil Marcus: como un movimiento que traspasa época y modas, como una actitud vital, una fuerza transformadora que pone todo patas para arriba para revelar una crisis y un nuevo sentido a partir de esa crisis.

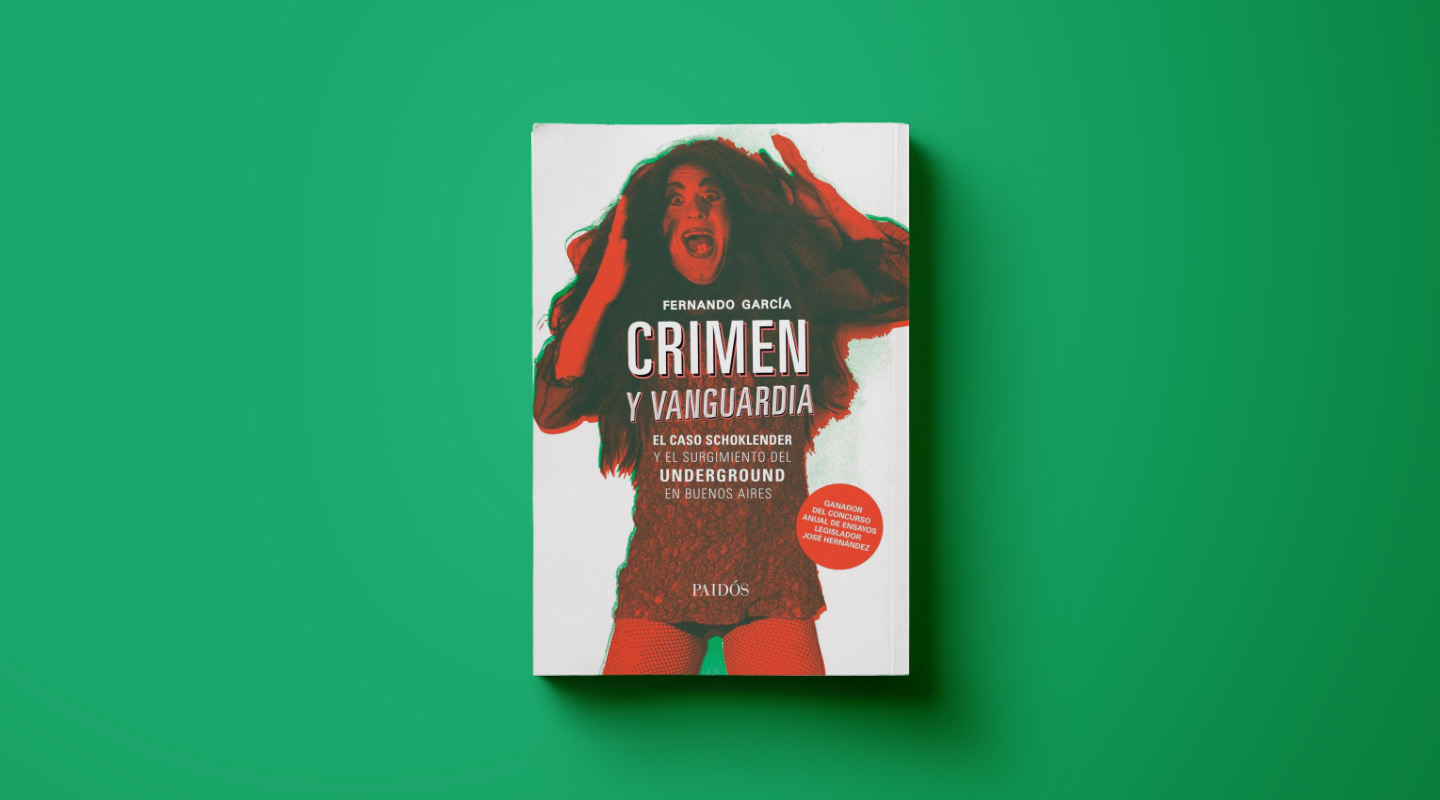

Veinticinco años después de ese curso, me alegra ver que Fernando García sigue siendo un profesor punk. Cómo, si no es con ese talante, se le puede ocurrir a alguien linkear (ahora que existe la palabra) al parricidio de los hermanos Schoklender con la muerte de la contracultura y el nacimiento del underground en Buenos Aires y tirar de ese ovillo –con mucha maestría, con poca corrección política, con el oído finísimo, con asociaciones lisérgicas, con una enciclopedia de nuestro arte contemporáneo en la cabeza- hasta desenredar una genealogía de los años que van de la primavera camporista a la primavera alfonsinista sin miedo a arriesgar, y tampoco a hundir los dedos, en toda la sangre que corrió entre ambas y que, de alguna manera, fue el colchón pesadillesco de esa escena cultural.

La tesis es algo así: que ese día de 1981 donde un hilito de sangre empezó a caer del baúl de un Dodge Polara se pudo empezar a hablar, bajo la protección de ese asesinato como figura retórica, de tantos otros asesinatos en baúles y ríos y fosas comunes de las cuales no podía hablarse. El caso Schoklender como tiro final también de una contracultura (Tanguito y Sui Generis, el happening y Plaza Francia) y catalizador de una nueva ola: Los Twist y Los Redonditos de Ricota, Virus y las Bay Biscuits, el Parakultural, La Zona, la performance, la Organización Negra –por nombrar algunas de sus manifestaciones- donde se mataba “lo serio del rock, lo retórico de la poesía, lo codificado del teatro, lo discursivo del arte, lo inmóvil del cuerpo”.

Crimen y vanguardia es uno de esos ensayos con una idea brillante por página, un entramado de asociaciones que hacen estallar la “doxa wikipédica” de la cultura joven en la Argentina de esos años, como escribe Pablo Schanton en el prólogo, otro de los periodistas que en los “nochentas” -como define García hacia el final del libro- nos dieron ganas a muchos de seguir sus pasos. Y lo siguen haciendo aún hoy, por suerte.

Dos (la selección)

¿Dónde empezó el tramarse el crimen? ¿Dónde se consumó? ¿En el camarín del teatro Coliseo donde las Bay Biscuits esperaban su turno para fastidiar al público de Seru Giran? ¿Viajó como un secreto, “de boca en boca”, de La Plata a Buenos Aires en la bacanal clandestina de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota? ¿En El Huaico, altas cumbres de Córdoba, donde músicos amateurs intentaban captar las enseñanzas de un punk italiano exiliado de su hábito a la heroína? ¿En las aulas del Conservatorio de Arte Dramático donde conspiró la base de La Organización Negra? ¿En la exaltación del submundo de la revista Cerdos & Peces? ¿En el muralismo efímero de los artistas del grupo Loc-son? ¿En las escalinatas, el baño, del Café Einstein? ¿En las paredes reescritas por las misteriosas agrupaciones Fife & Autogestión y el Bolo Alimenticio?

Con temprana ironía “posmo” o enarbolado las banderas del nihilismo y la fealdad, el underground maduraba un plan similar al de los chicos Schoklender: matar (estéticamente) a los padres.

Al reclamo cada vez más audible de las Madres de Plaza de Mayo (“Aparición con vida”) le sucedieron en cascada fenómenos que, en apariencia, lucían desconectados. Traer de regreso el cuerpo parecía ser, al fin, una consigna de época.

Tres

Como unos hermanos Grimm (¿Schoklender?) del under, Los Twist eligieron una historia truculenta como fondo para el pub y la discoteca. Los dos primeros versos (“Era un sábado a la noche, /tenía plata y hacía calor”) son una cita a una proposición arquetípica del rock’n roll de los años cincuenta y el horizonte de ocio y disponibilidad económica de la juventud de la posguerra. Luego de esta cita esencial de rock’n roll, el texto calibra las coordenadas espaciotemporales para situar al protagonista en un “sábado a la noche” bien argentino de fines de los setenta, cuando todas las promesas de ser joven, tener dinero en el bolsillo y la noche por delante podían terminar en un secuestro (aunque fuera por horas) del cuerpo.

Cuatro

“El Siluetazo” llegó un mes antes de las elecciones que consagraron a Raúl Alfonsín como primer presidente pos-Dictadura, y diez años después de la masacre de Ezeiza, en la que el peronismo dirimió a sangre y fuego sus diferencias generacionales e ideológicas. De hecho, las siluetas podrían considerarse como trágicos moldes o sobras en busca de su matiz (su original) y no es antojadizo pensar que muchos de los jóvenes que pusieron el cuerpo en Ezeiza (tanto en el sentido de aguantar la batalla como de hacerle un regalo de futuro a Perón) eran, diez años después, las miles de siluetas instaladas como hábeas corpus gráficos. Hay algo inquietante y conmovedor en ese tránsito. “El Siluetazo”, así expuesto, parece el desolador final de la larga mancha a los bosques de Ezeiza, en el momento real del poder joven en la Argentina, donde (casi) todo parecía posible.

Cinco

Para el aparato represor, antes y después de la Dictadura, los actores contraculturales tenían dos chances: emigrar o formar parte de lo que Grinberg había denominado los “locos permitidos”. Para el ejercicio de la “locura permitida” se habilitaron loqueros inesperados, como el cine rock de trasnoche. Así, Buenos Aires fue la ciudad que más tiempo tuvo en cartel (entre 1978 y 1991) la película The song remains the same, de Led Zeppelin. El “cine rock”, que en un principio no fue más que una apuesta de algunos dueños de cine aventurados, devino rito. La pequeña sala Lara sobre la Avenida de Mayo, por ejemplo, oficiaba como una Palestina liberada a adeshoras, una vez por semana. El circuito armado con proyector, pantalla y butacas adquirió una reutilización contrafáctica. A lo largo de las semanas, meses, años, dejó de haber película y público y se instaló otra cosa: una representación fantasmática de la sociabilidad contracultural. La repetición de la materia fílmica, que solo podía ser igual a sí misma hasta degradarse, se extendía a los gestos, replicados hasta el hartazgo, de los espectadores que en ese acto se volvían tan protagonistas como los héroes eléctricos de la película. Lo virtual -la imagen proyectada-, y lo real -el elenco más o menos estable de fans- convergían en una unidad tan superficial como misteriosa. Allí, en un viejo cine español, la trasnoche devino portal. Atravesarlo, al menos en lo que duraba la función, era jugar a la posibilidad de ser. A que la vida fuera como en las películas (de rock).

Seis

Nietzsche había escrito en La gaya ciencia que con la parodia empezaba la tragedia. Pero acá la fórmula se había invertido. En el año cero de under, una tragedia familiar espectacularizada en “caso policial” replicó las distintas formas que usó la parodia para matar. Matar lo serio del rock, lo retórico de la poesía, lo codificado del teatro, lo discursivo del arte, lo inmóvil del cuerpo. Matar el alma pater de la contracultura. Mientras se desmoronaban los escombros del terror, after Schoklender se podía jugar con la muerte, verla de frente a los ojos y reír.

Siete

El caso Schoklender era el (grupo) virus que alertaba sobre una podredumbre mayor en la sociedad y en la cultura. Muy pronto supimos que el secreto guardado torpemente en el baúl de un Dodge Polara excedía largamente las noticias.

El año 1981 coronó a Edipo como rey del underground, autoridad máxima de lo subterráneo, lo soterrado. Y el acto de entronización exigía nada menos que eso: matar a los padres.

Es un criminal

¡Mam-bo!

Es un criminal

¡Mam-bo!

Criminal, criminal,

criminal, ¡mam-bo!

En SIETE PÁRRAFOS, grandes lectores eligen un libro de no ficción, seleccionan seis párrafos, y escriben un breve comentario que encabeza la selección. Todos los martes podés recibir la newsletter, editada por Flor Ure, con los libros de la semana y novedades del mundo editorial.